軽貨物運送業を始めるにあたって欠かせない、事業用の黒ナンバー。せっかく日々の業務で使用するのだから自分の好きな番号に変えられたらいいのに、などと考えたことがあるドライバーの方も多いのではないでしょうか。

しかし、黒ナンバー車では、自家用車とは異なり希望ナンバーを取得することはできません。本コラムでは、ナンバープレートの基本的な仕組みや希望ナンバー制度の概要を解説しながら、黒ナンバーで希望ナンバーが取得できない理由について詳しくご紹介します。

目次

黒ナンバーとは

黒ナンバーとは、事業用の軽自動車に取り付けられるナンバープレートのことで、黒地に黄色の文字で表記されているのが特徴です。軽貨物ドライバーとして稼働するには、この黒ナンバーを取得した配送車の用意が必須となります。

黒ナンバーを取得するには、運輸支局や軽自動車検査協会で所定の書類を提出し、手続きを進めなければなりません。具体的な流れについては、記事の後半でご紹介します。

車のナンバープレートに書かれた数字や文字の意味

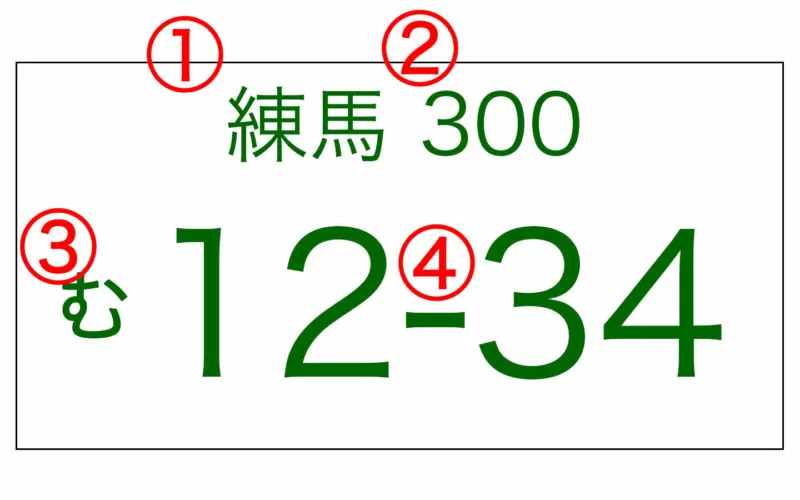

本題に入る前に、まずは車のナンバープレートの仕組みについて確認しておきましょう。ナンバープレートは、以下の4つの要素で構成されています。

- 地域名:車を登録した運輸支局や自動車検査登録事務所の所在地を示す

- 分類番号:車のサイズ(小型・普通など)や用途(乗用・貨物など)を分類する

- かな文字:車の種類(普通車・軽自動車)や用途(自家用・事業用・レンタカーなど)を表す

- 一連指定番号:個々の車両を識別する

ナンバープレートは公道を走行する車を識別し、所有者を特定することを目的として取り付けられています。事故や違反、犯罪が発生した際に、警察を始めとした関係機関は上記4つの情報により迅速に車両と所有者を特定し、適切な対応を取ることが可能です。

希望ナンバー制度について

乗用車を購入する際に、「ナンバープレートの番号を指定しますか?」と尋ねられた経験がある方も多いのではないでしょうか。

これは希望ナンバー制度によるもので、ナンバープレートに記載される4桁の一連指定番号を自分の好きな数字に設定できます。誕生日や語呂合わせ、縁起の良い数字など、個人のこだわりを反映して番号を選ぶ方が多いようです。

申し込みは希望番号・図柄ナンバープレート申込サービスから行えます。他の方と重複していなければすぐに交付されますが、以下のような人気の番号については抽選制となることが多いです。

- ゾロ目(1111・7777など)

- 縁起の良い番号(8888 = 末広がり など)

- 記念日を意識した番号(1122=いい夫婦 など)

抽選には回数制限がないものの、ナンバー未交付の新規登録車は公道を走行できないため、希望を出すタイミングには注意が必要です。

黒ナンバー車で希望ナンバーを取得することは可能?

軽貨物ドライバーが配送車に取り付けなければならない黒ナンバー車では、残念ながら希望ナンバーを取得することはできません。

理由としては、ナンバープレートの表示方法や内容を定める道路運送車両法施行規則により、事業用軽自動車のかな文字が「り」「れ」のみに限定されていることが挙げられます。

ナンバーの組み合わせが自家用車に比べて大幅に少なくなり、希望番号制度への対応が難しいというのが現状です。

【軽貨物ドライバー向け】黒ナンバーの取得に必要な情報まとめ

ここからは、新たに黒ナンバーの取得を検討している軽貨物ドライバーの方に向けて、必要な情報をまとめていきます。

黒ナンバーを取得する条件

黒ナンバーを取得するには、以下の要件をすべて満たしていなければなりません。

- 軽貨物車を1台以上保有している

- 営業所・休憩所・車庫(駐車場)を確保している

- 運送約款を準備している

- 運行管理能力がある

- 損害賠償能力を有している

営業所や車庫、休憩所は事前に登録が必要です。個人事業主として軽貨物運送を始める場合、自宅を営業所や休憩所として登録することもできます。

「運送約款」とは、荷主との運送契約の内容を定めた定型的な契約書類のこと。独自に作成することも可能ですが、国土交通省が公開している文書を使用するのがおすすめです。

運行管理能力を示すには、過積載や過労運転の防止、乗務員への指導監督が適切に行える体制が求められます。個人で事業を行う場合は、自分自身を運行管理者として登録することで対応できます。

損害賠償能力については、自賠責保険および任意保険への加入をもって証明可能です。事業開始前に手続きを済ませておきましょう。

黒ナンバーを取得する際の必要書類

黒ナンバーを取得するには、運輸支局と軽自動車検査協会のそれぞれに以下の書類を提出する必要があります。

<運輸支局>

- 貨物軽自動車運送事業経営届出書

- 運賃料金表

- 事業用自動車等連絡書

- 運賃料設定届出書

- 車検証(コピー可)

<軽自動車検査協会>

- 申請依頼書(自分で申請する場合は不要)

- 事業用自動車等連絡書(運輸支局で押印されたもの)

- 車検証(原本)

- 黄色ナンバー(前後2枚)

- 住民票

軽自動車検査協会へ提出する事業用自動車等連絡書は、運輸支局で押印されたものでなければなりません。そのため、手続きは「運輸支局 → 軽自動車検査協会」の順で進めるのがスムーズです。

黒ナンバーの取得方法や各書類の書き方、注意点については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。興味のある方は、ぜひ合わせてチェックしてみてください。

黒ナンバー取得代行サービスを利用するのはあり?

黒ナンバーを取得するには、前述のように各種条件を満たし、必要書類を関係機関へ提出する必要があります。一連の手続きを見ると面倒そう、外部に頼んだ方が早いのでは、などと感じる方も多いかもしれません。

実際、そのようなニーズに応える形で、黒ナンバー取得の代行サービスを提供している業者も存在します。ただし、業者に依頼する場合は2万〜4万円程度の費用がかかることが一般的です。

一方で、自分で手続きを行う場合の費用は約3,000円。手続き自体も決して難しいものではなく、1日で完了する場合がほとんどです。コストを抑えたい方や時間に余裕のある方であれば、自分で取得手続きを行うことをおすすめします。

黒ナンバー車は希望ナンバーを取得できない!

軽貨物運送業に欠かせない黒ナンバー車ですが、残念ながら希望ナンバーを取得することはできません。事業用軽自動車に割り当てられるかな文字が「り」「れ」に限られていて番号の組み合わせに制限があることが理由であり、制度上やむを得ない部分と言えるしょう。

今回は、黒ナンバーの取得を検討している方に向けて、必要な手続きや提出書類についても詳しくご紹介しました。代行サービスの利用も選択肢の1つですが、自分で手続きする方が費用を大幅に抑えられ、手間もそれほどかかりません。

今回お伝えしたポイントを参考に、ぜひ自身での黒ナンバー取得を検討してみてください。

この記事の執筆者

軽カモツネット編集部

軽カモツネットは株式会社ギオンデリバリーサービスが運営する、軽貨物ドライバー向けの情報発信メディアです。運営元のギオンデリバリーサービスは2013年の設立以来、神奈川県相模原市を中心に業務委託ドライバーの開業支援や宅配サービスの運営など多岐にわたるサポートを行ってきました。拠点数は全国40カ所以上、約2,000名のドライバーが、日々安全で効率的な配送をご提供しています。軽カモツネットでは、軽貨物ドライバーの皆様のニーズに応え信頼される情報を発信してまいります。